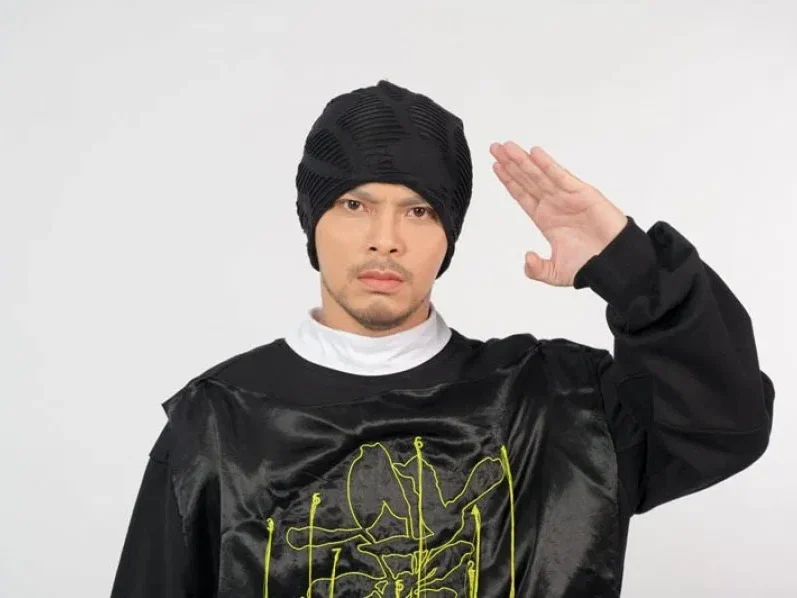

自“黄明志涉毒”字眼出现在媒体标题后,事件迅速登上马来西亚与台湾双区热搜榜。从首篇报道发布到社群疯传,不到八小时便席卷全网,足见公众对名人事件的高关注度。

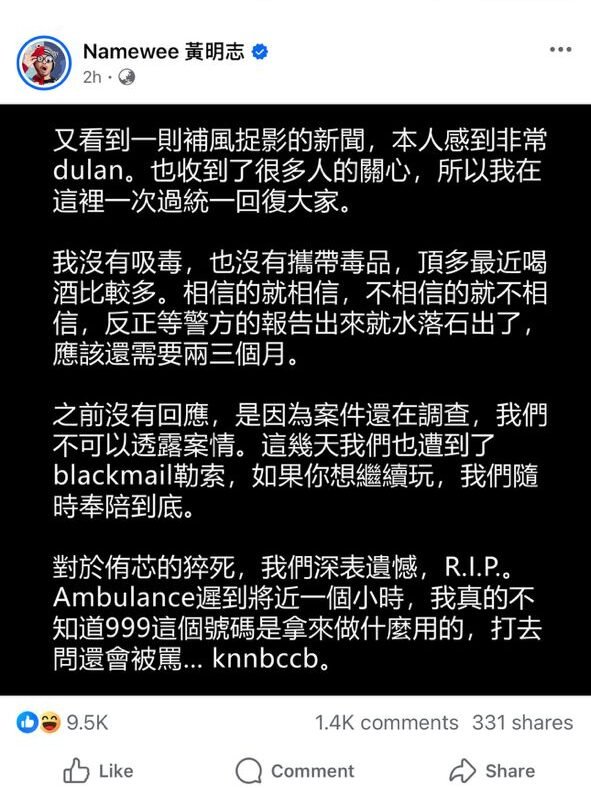

然而,信息快速传播的背后,也带来了严重的查证与误导问题。多家新闻网站在警方尚未公开完整报告前,便使用“阳性”、“涉毒”等字眼作为标题,导致舆论先行、司法滞后。媒体评论员指出:“新闻的首发速度固然重要,但若缺乏验证,就容易让公众误以为‘结果已定’。”

”黄明志涉毒“:公众分化,网络情绪高涨

事件发酵后,公众反应迅速分化。部分网民认为艺人作为公众人物应承担更高道德标准,即便未定罪,也该及时解释;另一派则指出,案件仍在侦查阶段,

“媒体放大标题,反而让舆论凌驾法律。”

社群学者认为,这正是现代新闻生态的困境——速度与准确之间的拉锯战。当新闻传播比官方信息还快时,社会情绪往往先于事实爆发,形成难以逆转的“舆论审判”。

”黄明志涉毒“:媒体责任与查证机制

传媒伦理专家指出,媒体在报道涉毒、刑案类新闻时,若未获得警方或法医的正式确认,应在报道中明确标注“调查中、尚未定论”。

“公众的知情权固然重要,但被报道者的法律权益同样必须被尊重。”

专家强调,新闻的真实性不应让位于点击率。他建议媒体采用“双重验证机制”:

- 至少两方独立消息源确认;

- 明确标注报道阶段(初步、复检、结案)。

任何涉及毒品的案件若缺乏法医依据,都应谨慎措辞,避免形成“舆论定罪”的社会误导。

法律与舆论的灰色地带

此案显示出司法程序与舆论场之间的巨大落差。在社群时代,任何片段消息都会被快速放大,而一旦事实被误读,后续澄清往往追不上“流量传播的速度”。

专家指出,这种现象在多起名人案件中屡见不鲜,从“标题先行”到“网民审判”,往往让司法结果被掩盖在情绪浪潮中。

他建议建立跨平台查核机制(Cross-Media Verification),由新闻机构、平台方与独立学者共同审查涉公共利益报道,确保社会讨论建立在事实之上,而非猜测之中。

结语:真相需要时间,理性才能维持信任

“黄明志涉毒”事件不仅是一场新闻风暴,也是一面照出当代媒体生态的镜子。专家提醒,无论公众或媒体,“快”不该成为新闻唯一的价值,“准”与“真”才是新闻存在的意义。司法程序需要时间,而舆论应给予空间。唯有理性等待,真相才能在光亮中浮现,而非在流量中消逝。